WOLF Wärmepumpe AquaPlus

Wärme und Gemütlichkeit ressourcenschonend erzeugt – ich bin 100 % Natur!

Technisch ganz weit oben

Die AquaPlus ist das Ergebnis aus einzelnen, qualitativ hochwertigen Komponenten. Es werden ausschließlich handelsübliche Bauteile im Industriestandard verwendet. Ersatzteile sind daher langfristig verfügbar und können ohne lange Wartezeiten unkompliziert beschafft werden.

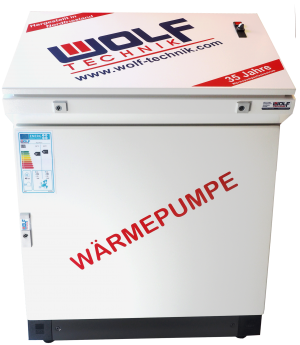

Optik

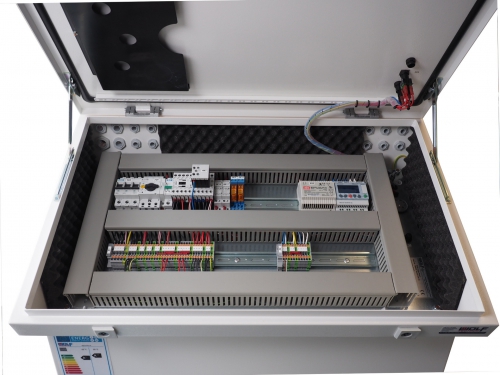

Durch die kompakte Bauweise nimmt sie wenig Stellfläche in Anspruch. Ein optisch ansprechendes Gehäuse sichert im unteren Teil der AquaPlus die kältetechnischen Komponenten. Im oberen Bereich sind die elektrotechnischen Bauteile sowie die Regelund und Steuerung vorzufinden.

Einfache Bedienung

Grundsätzlich wird die AquaPlus über die witterungsgeführte Regelung vollautomatisch betrieben. Möchten Sie das Gerät dennoch manuell an- bzw. abstellen, können Sie dazu bequem den Schalter auf der Gehäuseoberseite der AquaPlus verwenden.

Vorausschauend gedacht

Bei einer Vielzahl von technischen Geräten steht man im Störungsfall nach Ablauf der Garantiezeit vor einem Problem. Entweder ist das Gerät nicht für Reparaturen vorgesehen oder die benötigten Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar. Ein Ärgernis für die Besitzer, da die Lösung meist Entsorgung und kostspieliger Neukauf lautet.

Aus diesem Grund sorgen wir durch den strukturierten, professionellen Aufbau inklusive diversen Absperrorganen, Serviceanschlüssen und Verwendung von Standardbauteilen für einen einfachen Zugang mit höchst möglicher Servicefreundlichkeit.

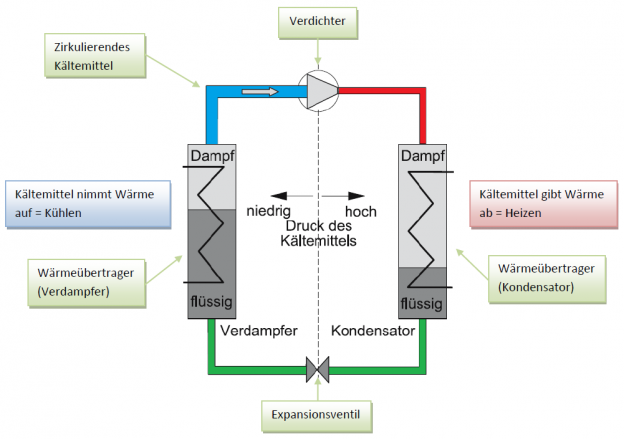

Die Funktion

Eine Wärmepumpe ist prinzipiell nichts anderes als eine Kälteanlage, auch wenn es sicherlich irritierend klingt, die Wörter Kälte und Wärme gemeinsam in einem Satz zu verwenden. Jede Wärmepumpe beinhaltet ein Kältemittel mit der Aufgabe, Wärme zu transportieren.

Anschaulich lässt sich der Prozess am unteren Bild erklären. Das Kältemittel zirkuliert im Uhrzeigersinn, als Startpunkt wird der Bereich zwischen dem Expansionsventil und dem Verdampfer gewählt (unten links). Das Kältemittel ist in dem Bereich flüssig und strömt in den linken Wärmeübertrager. An dieser Stelle nimmt es Wärme auf und verdampft schließlich. Es verlässt den Wärmeübertrager im gasförmigen Zustand und wird vom Verdichter, auch Kompressor genannt, angesaugt. Der Verdichter stellt die Zirkulation des Kältemittels sicher und fügt dem Medium weitere Wärmeenergie zu. Nachdem das Heißgas den Verdichter verlässt, strömt es in einem weiteren Wärmeübertrager. Hier gibt das Kältemittel die vorher aufgenommene Wärmemenge an das Heizungswasser ab, welches wiederum durch die Heizflächen (Fußbodenheizung, Wandheizkörper) die Wärme in den Räumen verteilt. Durch die Wärmeabgabe wechselt das Kältemittel seinen Aggregatzustand von gasförmig nach flüssig und strömt zuletzt durch ein Expansionsventil. Dieses kleine Bauteil dient als Schnittstelle zwischen der Hochdruck- und Niederdruckseite des Prozesses und der Kreislauf kann nun von neuem beginnen. Damit dieser Prozess allerdings funktioniert, benötigt jede Wärmepumpe eine Wärmequelle (Erdreich, Wasser oder Luft).

Leistungszahl – Was ist das?

Eine der wichtigsten Größen in der Wärmepumpentechnik ist die

Leistungszahl (engl. Coefficient of Performance, kurz COP). Sie

beschreibt das Verhältnis der von der Wärmepumpe abgegebenen Wärmeenergie

und der benötigten elektrischen Energie (Strom).

Strom wird für die Regelung, die Solepumpe und vor

allem für den Verdichter benötigt. Wenn Sie beispielsweise im

Leistungsblatt einer Wärmepumpe einen COP von 4,0 sehen, bedeutet dies

nichts anderes als dass mit 1 kWh Strom etwa 4 kWh Wärme gewonnen werden

können. Je höher diese Leistungszahl also, desto weniger Strom

müssen Sie von Ihrem Anbieter zum Heizen mit einer Wärmepumpe beziehen.

Aber Achtung! Der COP-Wert ist ein reiner Laborwert und sagt nicht immer etwas über die Effizienz von Wärmepumpen aus. So erfasst dieser Wert zum Beispiel nicht, ob zusätzlich ein Heizstab in der Anlage verbaut ist.

Jahresarbeitsszahl – Was ist das?

Ist eine Wärmepumpe in einem Objekt verbaut, wird das Verhältnis von Wärmemenge zu Strommenge nicht mehr als COP, sondern als die sogenannte Arbeitszahl bzw. Jahresarbeitszahl (bei Betrachtung über ein Jahr) bezeichnet. Wichtig zu wissen ist, dass der im Labor ermittelte COP-Wert lediglich eine Näherung zu der Jahresarbeitszahl darstellt. Es verhält sich analog wie mit dem Spritverbrauch Ihres PKWs, welcher meist höher sein wird als der unter Idealbedingungen gemessene Spritverbrauch der Autohersteller. Der tatsächliche Wert der Jahresarbeitszahl Ihrer Wärmepumpe hängt somit von Ihrem Nutzverhalten und den Voraussetzungen Ihres Objektes ab. Vorteilhaft sind zum Beispiel Heizkörper mit großen Flächen (Fußbodenheizungen etc.), eine gute Gebäudedämmung und eine hohe Temperatur der Wärmequelle. Wenn alle Faktoren sehr gut aufeinander abgestimmt sind, kann sogar der Fall eintreten, dass die Jahresarbeitszahl höher ausfällt als der theoretische COP-Wert.

Besondere Merkmale der AquaPlus Wärmepumpe

- Komplett gefertigt in Norddeutschland

- Kein Einbau eines Heizstabs bei den Erdreich- und Wasserwärmepumpen, folglich keine versteckten Heizkosten

- hohe Effizienz dank hohen Leistungszahlen

- Energieeffizienzklasse A++

- geräuscharmer Scroll-Verdichter mit hohem Wirkungsgrad

- lackiertes, schallgedämpftes Stahlgehäuse

- anpassbare Heizkurve und individuelle Programmlösungen für Sonderanwendungen

- Kontrollanschlüsse in jedem Druckbereich

- ausschließliche Verwendung handelsüblicher Komponenten

- Verzicht auf anfällige Elektroplatinen

- optionale Datenfernübertragung mit Störmeldung per SMS/E-Mail

- 5 Jahre Garantie

Ohne Wärmequelle läuft nichts

Im Wesentlichen werden drei Arten von Wärmequellen unterschieden.

Gemeinsam mit Ihnen wählen wir die Wärmequelle aus, die für die Wärmepumpe und Ihr Objekt

am besten geeignet ist und am wirtschaftlichsten arbeitet. Als Faustregel gilt, dass die Effizienz einer Wärmepumpe mit Zunahme der Quellentemperatur steigt. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, sich mit den Vor- und Nachteilen der Wärmequellen zu beschäftigen.

Erdreich

Das Erdreich bietet ein relativ konstantes

Temperaturniveau ähnlich wie das Grundwasser mit ca. 10 °C. Es wird

üblicherweise eine Erdwärmesonde oder ein Flächenkollektor in das

Erdreich eingebracht. Ersteres ist mit einer Bohrung bis 100 m Tiefe

realisiert. Wenn Sie über genügend Grundstücksfläche verfügen oder Sie

in einem Wasserschutzgebiet wohnen, empfiehlt sich der Flächenkollektor

als preisgünstigere Variante.

Für beide Systeme gilt, dass ein Boden

mit hohem Wassergehalt mehr Wärmeenergie besitzt und dies zum Vorteil

einer Wärmepumpe ist.

Wasser

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Nutzung von

Grundwasser, offene Gewässer, Kühlwasser oder Abwasser.

Grundwassernutzung erreicht im Jahresgang 9 bis 11 °C und erfordert eine

Probebohrung zur Überprüfung des Grundwasserspiegels und zur

Wasserqualität. Wenn Sie in einem Wasserschutzgebiet wohnen, wird die

Nutzung dieser Wärmequelle nicht möglich sein.

Die

Investitionskosten sind im Vergleich zu anderen Wärmequellen relativ

hoch und sie eignet sich besonders bei größerem Wärmebedarf und kleiner

Grundstücksfläche.

Luft

Von allen Wärmequellen ist Luft am einfachsten zu erschließen und der Platzbedarf am geringsten. Die

Investitionskosten sind vergleichbar mit einem Erdkollektor, jedoch genügen die tiefen

Außentemperaturen im Winter nicht, um der Luft ausreichend Wärme zu

entziehen. Aus diesem Grund ist zusätzlich ein elektrischer Heizstab

verbaut, der bei niedrigen Außentemperaturen zusätzlich zur Wärmepumpe heizt, um die erforderliche Heizlast des Gebäudes zu decken. Da wir speziell bei Luft-Wärmepumpe die Außeneinheit sowie die Wärmepumpe großzügig auslegen, wird die Laufzeit des Heizelements sowie die Geräuschemission auf ein Minimum reduziert.

Für die Warmwasserbereitung verhält es sich etwas anders. Weil hier der Leistungsbedarf geringer ist, wird oft die Luft eines Raumes (HWR) als Wärmequelle über eine sogenannte Brauchwasserwärmepumpe genutzt. Diese nutzt sinnvoll die Geräteabwärme und entfeuchtet darüber hinaus die Luft des Aufstellungsraumes.

Wir bieten für alle Anlagen, ob Eigen- oder Fremdfabrikat, einen Rundumservice. Von der Planung über die Konstruktion bis zur Montage vor Ort und dem After-Sales-Service sind wir an Ihrer Seite. Selbstverständlich steht ein eigenes Service- und Kundendienst-Team zur Verfügung!

Telefon: +49 (0)4846 60147-0

Kälteanlagen von WOLF Technik werden weltweit vertrieben und hauptsächlich in der Lebensmittelverarbeitung und -vermarktung eingesetzt. Ein Stamm von erfahrenen und spezialisierten Kältetechnikern steht für die Planung, Fertigung, Montage und Service der Anlagen zur Verfügung.

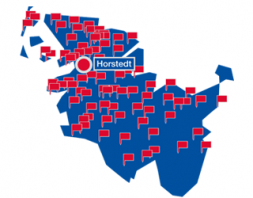

Die WOLF Wärmepumpe AquaPlus findet in ganz Schleswig-Holstein Verbreitung. Bereits weit über 900 Anlagen sind installiert. Sie produzieren auf umweltfreundliche Weise eine Gesamtleistung von mehr als 9 Megawatt.

Sie wollen es genauer wissen oder wünschen ein persönliches Gespräch? Dann rufen Sie uns an oder schauen am besten in unserer Wärmepumpenausstellung in Horstedt bei Husum vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Wolf-Technik GmbH

Hattstedter Str. 3

25860 Horstedt

Deutschland

Telefon: +49 (0)4846 60147-0

Telefax: +49 (0)4846 60147-29

E-Mail: wlfwlf-tchnkcm